【奪衣婆と釈迦如来 】二七日に訪れる“第二の裁き”

こんにちは!ぼっちぃです。

仏教では、人が亡くなると来世の行き先を決めるために「49日間の修行(中陰ちゅういん)」に入るといわれています。

前回は、初七日に登場する「秦広王(しんこうおう)」とその化身・不動明王についてご紹介しました。

今回はその次、亡くなってから14日目(二七日・ふたなのか)に行われる“裁き”についてお話しします。

- 初七日(7日目) … 秦広王(不動明王)

- 二七日(14日目)… 初江王(釈迦如来)

- 三七日(21日目)… 宋帝王(文殊菩薩)

- 四七日(28日目)… 五官王(普賢菩薩)

- 五七日(35日目)… 閻魔王(地蔵菩薩)

- 六七日(42日目)… 変成王(弥勒菩薩)

- 七七日(49日目)… 泰山王(薬師如来)

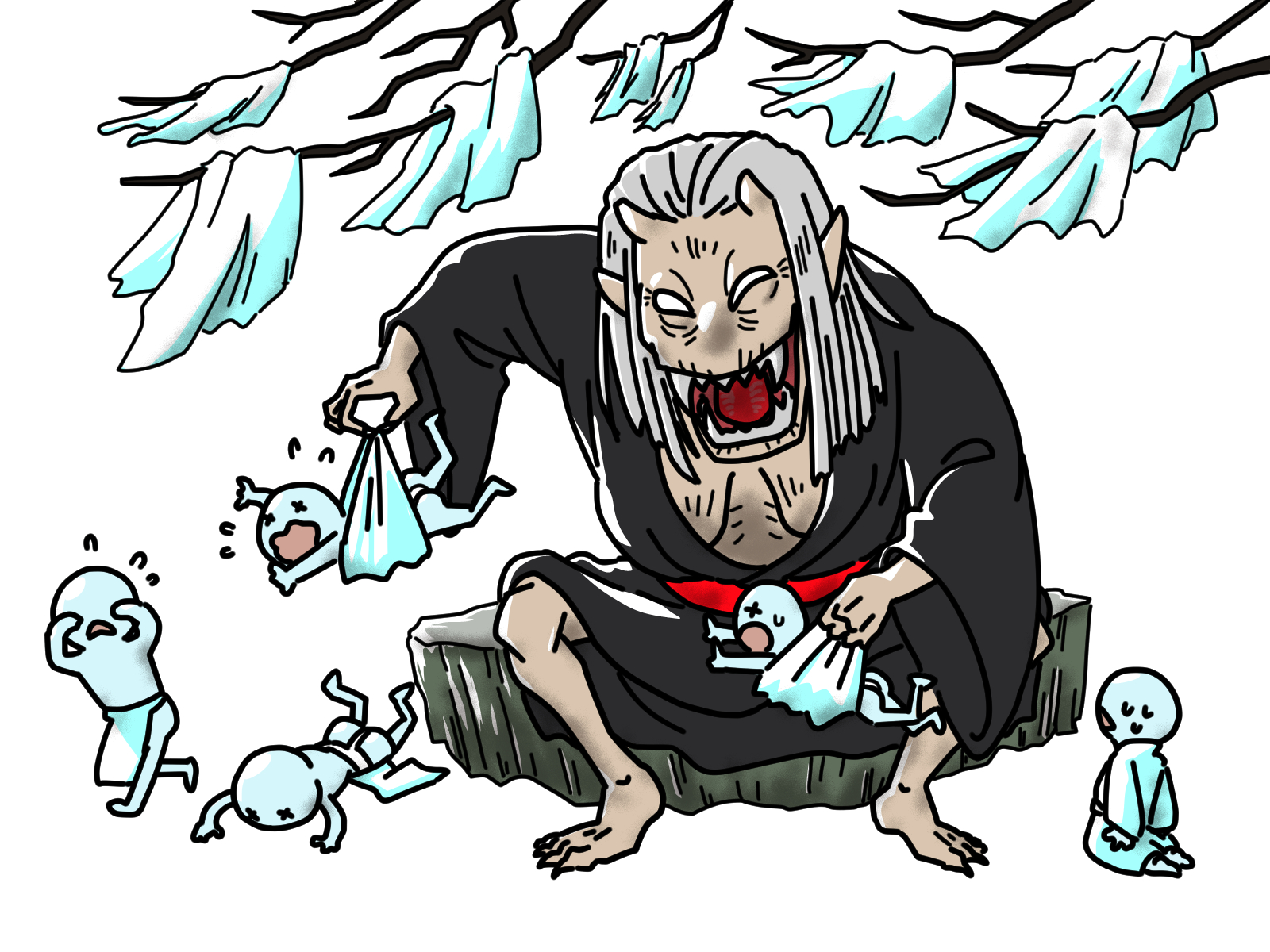

奪衣婆(だつえば)と懸衣翁(けんえおう)

三途の川を無事に渡った魂が最初に出会うのは、奪衣婆と懸衣翁いう老夫婦。

この老夫婦は死者を裁判にかける十王に仕えている三途の川の係員です。

奪衣婆は、六文銭を持たずに川を渡ろうとする死者から衣服を剥ぎ取る役割を持っているといわれています。

ちなみに、ご葬儀の際に着せる死装束を「左前」にする習慣は、奪衣婆に服を剥がされないようにする“まじない”とも言われています。

剥ぎ取られた衣服は、今度は「懸衣翁(けんえおう)」という老人に手渡されます。

懸衣翁は、それを「衣領樹(えりょうじゅ)」という不思議な木に掛けて、その枝の垂れ具合で亡者の生前の罪の重さを計るとされています。

二七日の裁判官「初江王」と釈迦如来

罪の重さが明らかになった後に登場するのが、「初江王(しょこうおう)」。

この初江王の化身とされているのが、🔥 釈迦如来(しゃかにょらい) 🔥です。

そう、お釈迦様の名で親しまれている仏さまですね。

釈迦如来の役割

釈迦如来は、人々に“悟り”の道を説いた仏教の開祖として知られています。

この二七日では、主に生前の「盗み」や「利己的な行動」についての裁きを担うとされています。

しかもこの裁きは、前回の秦広王から引き継いだ「閻魔帳(えんまちょう)」や、奪衣婆たちによる判断も参考にして行われる、いわば“第二段階”の審判。

同時に、亡き人は釈迦如来から、冥界の旅立ちに際しての教えや導きを受けると伝えられています。

実は、ここ興福院の本堂にも、お釈迦様(釈迦如来)のご本尊がお祀りされています。

真言宗では大日如来が中心となることが多いのですが、仏教の始まりの仏さまである釈迦如来は、宗派を問わず広く親しまれており、当院でもそのお姿を大切にしています。

釈迦如来とは?

釈迦如来(釈迦牟尼仏)は、約2500年前にインドで実在した人物「ゴータマ・シッダールタ」が悟りを開いた姿です。

仏教の始祖であり、すべての仏の根源ともされる存在。

悟りに至るまでの生き様や教えは、今でも世界中で語り継がれています。

ご利益

- 悟りに導く

釈迦如来が有名なお寺

- 京都の清凉寺(せいりょうじ)

- 東京都の深大寺(じんだいじ)

まとめ

亡くなった方は、初七日で秦広王(不動明王)に裁かれ、二七日では奪衣婆・懸衣翁のもと、罪を計られた後に、初江王(釈迦如来)によって盗みなどの罪が裁かれます。

釈迦如来は、仏教の開祖であり、今も多くの人の心の拠り所となっている存在です。

こうして、亡き人の魂は段階的に裁きを受けながら、少しずつ次の世界へと向かっていくのですね。

次回は、三七日・宋帝王(そうていおう)のお話を予定しています。

どうぞお楽しみに🙏✨