三途の川を渡る前に知っておきたい!不動明王のお話

こんにちは!ぼっちぃです。

仏教では、人が亡くなると来世の行き先を決めるために49日の修行に入るといわれています。

この間、魂は7日ごとに全7回の“裁き”を受けるとされており、そのひとつひとつがあの世での行き先に大きく関わっているのです。

亡くなってから最初の7日目に現れるのが、「秦広王(しんこうおう)」です。

ここでは、故人が生前に無益な殺生をしていなかったかなどが問われます。

この裁きは、「倶生神(ぐしょうじん)」という神さまが、生前の善い行いや悪い行いを細かく記録していて、その報告をもとに行われるのだそうです。

そして、この秦広王の化身とされているのが、🔥 不動明王(ふどうみょうおう) 🔥

この最初の取調べによって、亡者が渡るとされる「三途の川」の渡り方が決まるとも伝えられています。

- 初七日(7日目) … 秦広王(不動明王)

- 二七日(14日目)… 初江王(釈迦如来)

- 三七日(21日目)… 宋帝王(文殊菩薩)

- 四七日(28日目)… 五官王(普賢菩薩)

- 五七日(35日目)… 閻魔王(地蔵菩薩)

- 六七日(42日目)… 変成王(弥勒菩薩)

- 七七日(49日目)… 泰山王(薬師如来)

三途の川とは?

三途の川は、この世とあの世の境にあるとされ、死後7日目に渡るといわれます。

渡り方は生前の行いによって決まり、善人は金銀七宝の橋を、軽い罪の人は浅瀬を自力で、重い罪の人は急流を泳いで渡るとされています。

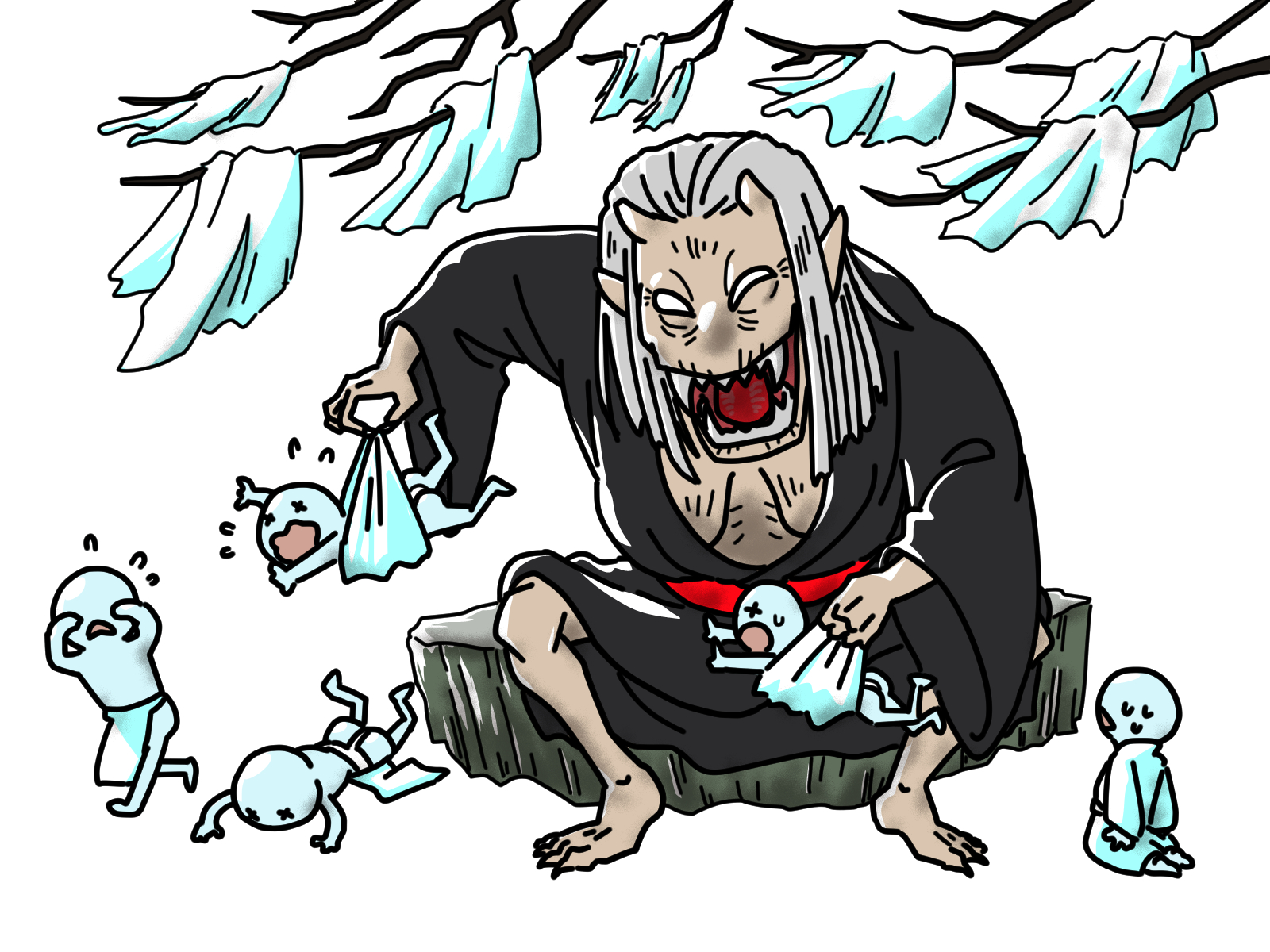

また、渡る際には「六文銭」が必要で、持っていないと三途の川のほとりで「奪衣婆(だつえば)」に衣服を剥がされてしまうという話もあります。

「三途」という名は、仏教で説かれる三つの悪道(地獄・餓鬼・畜生)に由来する説と、渡る場所が3か所あるという説があります。

なお、宗派によっては三途の川の考え方がないこともあり、浄土真宗では一般的に用いられません。

こうした死後の世界と関わりが深い存在であることからも、不動明王が果たす役割の大きさが感じられますね。

そこで今回は、十三仏(じゅうさんぶつ)の第一尊としても知られる、不動明王について詳しくご紹介していきます🙏✨

不動明王とは?

「お不動さん」の名前で親しまれる不動明王は、密教における本尊 大日如来の化身 とされています。

怒りの表情で炎を背負い、右手に剣、左手に羂索(けんざく)を持つ姿で表されることが多いです。

右手の剣は、人々の迷いや煩悩を断ち切るためのもの。

左手の縄(羂索〈けんじゃく〉)は、迷いから抜け出せない人をしっかりとつかまえて、正しい道へと導くためのものとされています。

不動明王の由来

その起源はインド神話のシヴァ神とも言われ、名前はサンスクリット語の

「アチャラ(動かない)・ナータ(守護者)」が由来です。

つまり “動かない守護神” という意味ですね。

日本には弘法大師・空海によって伝えられ、真言宗や天台宗、日蓮宗などの宗派で信仰されるようになりました。

不動明王のご利益

不動明王には、生きているうちに得られるご利益(現世利益(げんせりえき))があると信じられています。

- 厄除け

- 煩悩退散

- 学業成就

- 立身出世

- 商売繁盛

- 健康祈願

など、様々なご利益をもたらすとされています。

不動明王が有名なお寺

- 千葉県の成田山新勝寺

- 東京都の高幡不動尊金剛寺

- 埼玉県の不動ヶ岡不動尊總願寺などが挙げられます。

まとめ

人は亡くなると、来世の行き先を決めるために49日の修行に入り、7日ごとに裁きを受けるといわれています。

その最初の裁きで登場するのが秦広王であり、その化身とされるのが不動明王です。

不動明王は、人々の迷いや煩悩を断ち切り、正しい道へと導く存在として古くから信仰されてきました。

厄除けや学業成就、商売繁盛などのご利益も広く知られ、多くの人に親しまれています。

不動明王と三途の川のお話を知ることで、死後の世界観や十三仏の教えを、少し身近に感じられたのではないでしょうか。