【閻魔王と地蔵菩薩】五七日に行われる“第五の裁き”

こんにちは!ぼっちぃです。

仏教では、人が亡くなると49日間の「中陰(ちゅういん)」と呼ばれる修行期間を経て、次の生(来世)が決まるといわれています。

この49日間のあいだ、魂は7日ごとに7回の“裁き”を受けます。

今回は、その5回目、亡くなってから35日目―― **五七日(いつなのか)**に関わるお話をお届けします。

- 初七日(7日目) … 秦広王(不動明王)

- 二七日(14日目)… 初江王(釈迦如来)

- 三七日(21日目)… 宋帝王(文殊菩薩)

- 四七日(28日目)… 五官王(普賢菩薩)

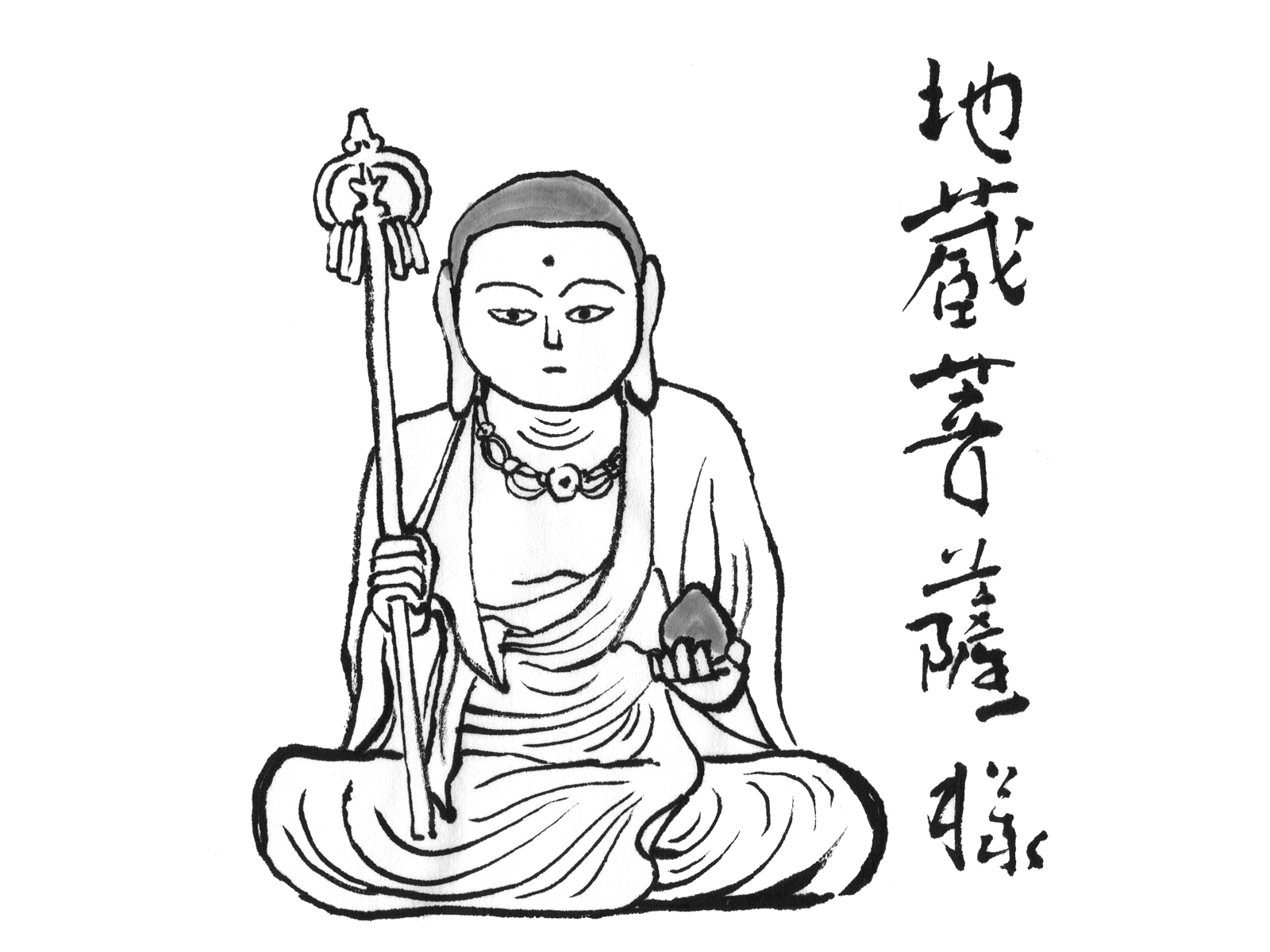

- 五七日(35日目)… 閻魔王(地蔵菩薩)

- 六七日(42日目)… 変成王(弥勒菩薩)

- 七七日(49日目)… 泰山王(薬師如来)

「閻魔王(えんまおう)」による“第五の裁き”

この日に裁きをくだすのは、言わずと知れた「閻魔大王」。

この閻魔王こそ、“あの世の裁き”の象徴的存在。

――そして、その本地仏(ほんじぶつ)、つまり本来の姿は、私たちにもなじみ深い「地蔵菩薩(じぞうぼさつ)」とされています。

この日、亡者は自らの生前の行いに応じて、次にどの世界に生まれ変わるのかを決められます。

その行き先は、人間界とは限りません。

天道・人間道・修羅道・畜生道・餓鬼道・地獄道――

いわゆる「六道(ろくどう)」のどこに振り分けられるかを裁くのが、まさにこの閻魔王なのです。

閻魔王とはどんな存在?

閻魔王の宮殿は、地底約4000kmの場所にあると言われ、その広さもなんと4000km四方。

7重の城壁に囲まれた巨大な都の中心に、大城が構えられています。

その姿は恐ろしく、目は太陽のように輝き、声は幾千の雷が同時に鳴り響くような轟音。

ほとんどの亡者は、会った瞬間に気を失うとも言われています。

閻魔帳と“人生の通知表”

閻魔王の前では、「閻魔帳(えんまちょう)」が開かれます。これは、いわば人生の通知表のようなもの。

この帳面には、**倶生神(ぐしょうじん)**という2柱の神によって、生前の行いが全て記録されています。

-

男の神:どんなに些細な善行も忘れず記録

-

女の神:どんなに小さな悪行も見逃さず記録

つまり――

“誰も見ていなかったはずの行動”も、すべて記録されているのです。

浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)が映す真実

そして、もうひとつ恐ろしいのが「浄玻璃鏡(じょうはりのかがみ)」。

これは、亡者の人生を映す“真実の鏡”。

生前の行動だけでなく、その行動が他人にどう影響したか、どんな思いで生きていたか。

まるで映画のように映し出されるといいます。

もし裁きの場で嘘をつけば、その場で舌を抜かれる――

そんな恐ろしい言い伝えも残っています。

閻魔大王の言葉と“因果の報い”

閻魔大王は、激しい怒りをもってこう告げます。

なのに、また生まれ変わって悪業を重ねて戻ってきた。

これはすべて、お前自身がまいた因果の報い。

憎くて裁いているのではない。地獄へ行き、罪を償うがよい。」

そして亡者は、地獄の手前(金輪の際)まで連れて行かれます。

その恐ろしさに、こう懇願するのです。

この「金輪際」という言葉。

私たちがよく使う「金輪際いたしません」は、実はここから来ているのです。

追善供養が亡者を救う

しかし、そんな絶望の中にも救いがあります。

閻魔大王は鏡を見ながら言います。

その想いに免じて、地獄行きは免除しよう。」

生きている者の“供養の心”が、亡者を救う力になるのです。

だからこそ、家族や友人の法要や祈りは、亡くなった人にとってとても大切なもの。

多くの魂は、この五・七日(35日)で成仏へと至ると言われています。

それでもなお、行く先が定まらなければ――

亡者は六・七日の王へと引き渡されます。

そして、追善も届かぬままなら……地獄に堕ちるといわれています。

まとめ

五・七日(35日目)に現れる閻魔大王は、亡者の人生を厳しく裁く存在でありながら、実は地蔵菩薩という慈悲深い菩薩の化身でもあります。

浄玻璃鏡に映し出された“生きざま”を通して、亡者は自らの行いに気づき、深く反省します。

しかし、どんなに懺悔しても、生前の行いは取り消せません。

最終的には、家族や友人による追善供養が救いの鍵となるのです。

次回は、六・七日(42日目)に登場する【変成王(へんじょうおう)】と、その化身である【弥勒菩薩(みろくぼさつ)】をご紹介します。