【泰山王と薬師如来】七七日に行われる“最後の裁き”

こんにちは!ぼっちぃです。

仏教では、人が亡くなると49日間の「中陰(ちゅういん)」を経て、次の生(来世)が決まるといわれています。

このあいだ、魂は7日ごとに7回の“裁き”を受けます。

今回はその七回目――亡くなってから49日目、**七七日(しちしちにち/満中陰 まんちゅういん)**のお話です。

- 初七日(7日目) … 秦広王(不動明王)

- 二七日(14日目)… 初江王(釈迦如来)

- 三七日(21日目)… 宋帝王(文殊菩薩)

- 四七日(28日目)… 五官王(普賢菩薩)

- 五七日(35日目)… 閻魔王(地蔵菩薩)

- 六七日(42日目)… 変成王(弥勒菩薩)

「泰山王」とは?

七七日(しちしちにち/満中陰)にあらわれる泰山王(たいざんおう)は、十王の中で最後の審判をつかさどる王です。

この最終の裁きでは、亡き人のこれまでの行いがすべて照らし出され、来世でどの世界に生まれ変わるのか、そして性別や寿命までもが定められると伝えられています。

この大切な日に法要を営み、親族が集まって祈りを捧げるのは、故人の旅立ちを応援し、よりよい生まれ変わりを願うためなのです。

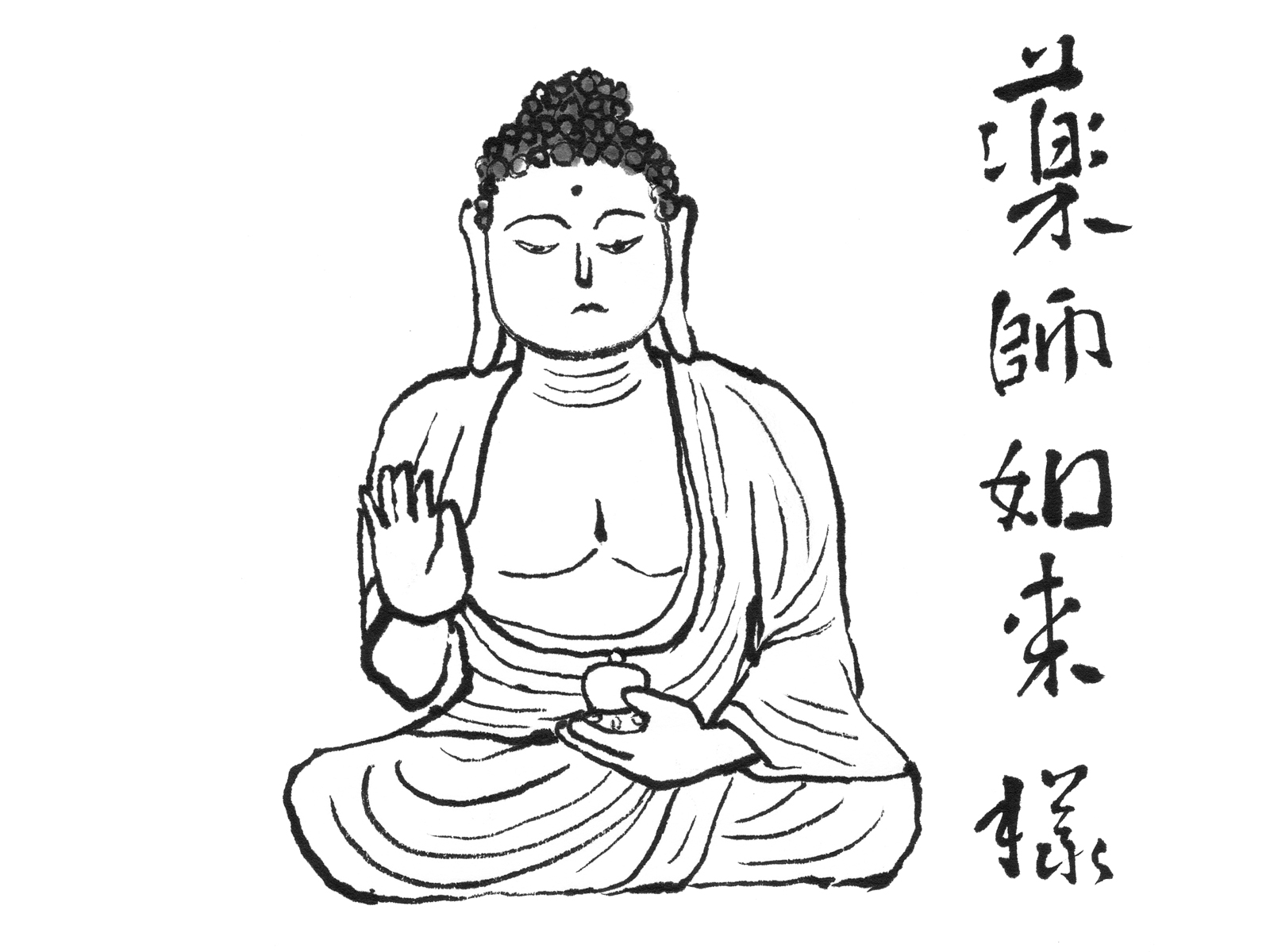

泰山王の本地仏(ほんじぶつ)、つまり本来のお姿は 薬師如来(やくしにょらい)。

病や苦しみを癒やし、人々を健やかに導く仏さまとして古くから信仰されています。

薬師如来の姿と持ち物

薬師如来の姿は、右手を上げて恐れを取り除く「施無畏印(せむいいん)」、左手にあらゆる病を癒やす「薬壺(やっこ)」を持つのが一般的です。

右手は「恐れることはない」という慈悲のしるし、左手の薬壺には、身体だけでなく心や業の苦しみを清める“仏の薬”が入っているとされます。

満中陰の最後をしめくくる王が薬師如来であるのは、病や苦しみを癒やすその力が、新たな生への橋渡しを象徴しているからともいわれています。

厳しい審判の中にも、癒しと慈悲が満ちている――

それが泰山王の裁きの本質なのかもしれません。

六つの鳥居と“自己選択の裁き”

泰山王の御前には、六つの鳥居が立ち並びます。

その先には、六道――地獄・餓鬼・畜生・修羅・人間・天上――の世界が広がっています。

泰山王は亡者に告げます。

亡者は一見、自分の意思で鳥居を選ぶように見えますが、

実際には、生前の行い(業)によって進む先はすでに定まっているといわれます。

しかし、家族や友人による追善供養があれば、その祈りの功徳が明るい道を照らし、より良い世界へと導く光となります。

四十九日法要の意味

四十九日は、魂の旅の最終地点。

この日をもって、亡き人は中陰の世界を離れ、来世への道へと旅立ちます。

読経やお塔婆、お花を供え、心を込めて手を合わせる――

その一つひとつが、故人を安心して送り出す“最後の祈り”です。

四十九日法要は、亡き人の旅立ちを支えるとともに、残された私たちの心を整える大切な節目でもあります。

まとめ

七七日(49日目)に登場する泰山王は、十王の中でも最終の審判者。

その本地仏・薬師如来は、右手に「恐れを取り除く印」、左手に「癒しの薬壺」を持ち、苦しみを和らげ、来世へと導く慈悲の仏さまです。

この最終の裁きをもって、亡き人は中陰の旅を終え、新しい命の扉を開きます。

私たちもこの日、心をこめて祈りを捧げ、故人の安らかな再生を願いましょう。